こんにちはヤスダです

今回は火打ち石の話

火起こしでも、摩擦式の次に難易度の高い着火方法がが打撃法と呼ばれる火打ち石での着火です。

普段の火起こしに慣れてしまった方は是非試して欲しい方法です。

また川が近くにあれば火打ち石は現地調達できますので、宝探し感覚で石を拾ってから着火出来るようになるとなかなかカッコいいですよ!

前半は火打ち石について。後半は火打ち石の探し方と使い方について解説しますので、是非最後まで読んでみて下さい!

火打ち石

聞いたことはあるけど実際どんな物なのかは見たことがない方の方が多いのではないでしょうか?

僕も実際使うまでは火打ち石という特別な石があって、石同士をカチカチぶつけると火花が出ると思っていました。

起源はそれに近いですが、実際は火打ち石と呼ばれる硬い石に火打ち金という鋼鉄の板をぶつけて火花を発生させて使う着火具のことをさします。

日本では奈良時代から使われるようになり、江戸時代から庶民へ普及し始めました。

火打ち石はチャート、メノウ、石英、黒曜石などの石が一般的です。後述しますが、極論、火打ち金よりも硬い鉱物なら何で構いませんのでエメラルド、サファイア、ルビー、ダイヤモンドでもぜんぜんOK! ただ、僕は持っていないので今回は現実的なチャートをご紹介しますね。

火打ち金

火打ち鎌ともよばれますが高純度の鋼で日本では200年の歴史がある吉井本家の物が有名。

僕はなんとなくオシャレなのでMerkWaresというブランドの海外の物をつかってますが、その辺はお好みで良いと思います。

チャートとは

成分

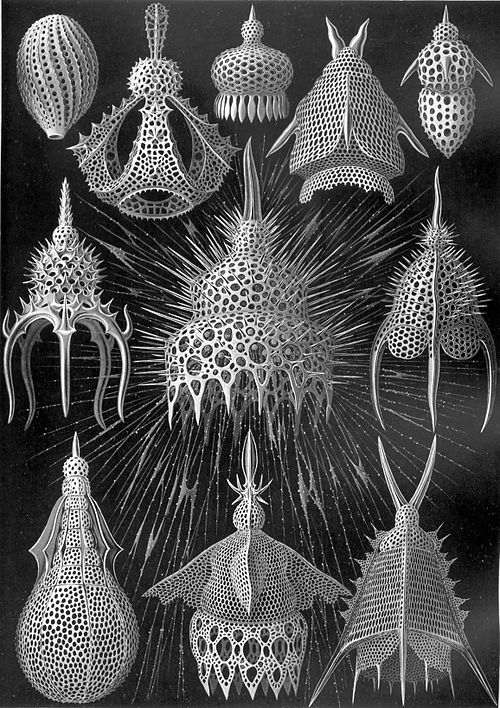

放散虫

見た目はただの石ですが、実はただの石ではありません。

チャートは放散虫という二酸化ケイ素の殻や骨をもったプランクトンの死骸が海底に堆積して出来た堆積岩です。

二酸化ケイ素は耐熱ガラスの成分でもありますのでチャート自体も少し透き通った見た目で砕くとガラスのように鋭利な断面になります。

放散虫の大きさは0.1mm~0.3mmといわれ、それが堆積してある程度の大きさになるまでには非常に長い年月がかかります。 一説によると1000年で1mm程度ともいわれていますので、手のひらサイズのチャートが出来上がるまでの年月を想像するだけでワクワクします!

色

赤色、緑色、淡緑灰色、淡青灰色、灰色、黒色など様々な色のものがあるので特定しにくいのが難しところ。

硬さ

硬さはモース硬度という鉱物に対しての尺度で10段階に表されます。

| 1 | 最も軟らかい鉱物で、つるつるした手触り。爪でたやすく傷をつけられる |

| 2 | 指の爪で何とか傷をつけることができる |

| 3 | 硬貨でこするとなんとか傷をつけることができる |

| 4 | ナイフの刃で簡単に傷をつけることができる |

| 5 | ナイフでなんとか傷をつけることができる |

| 6 | ナイフで傷をつけることができず、刃が傷む |

| 7 | ガラスや鋼鉄などに傷をつけることができる |

| 8 | 石英に傷をつけることができる |

| 9 | 石英にもトパーズにも傷をつけることができる |

| 10 | 地球上の鉱物の中で最も硬く、コランダムにも傷をつけることができる |

チャートはモース硬度7ですので鋼鉄より硬いです。

チャートを見つけに行こう

さてここからが本題のチャート探し。

ゴロゴロとした石が転がっているような河原であれば基本的にはだいたい見つけることができます。

問題なのはどれがチャートなの?ってところです。しかし、こればかりは慣れる以外方法はありません。前述しましたが、チャートにはこれといって決まった色があるわけではないので見た目の質感や透明感で見るしかありません。

特徴

強いて特徴を言うなら

- 少し透明度がある。

- 全体的に白ボケた感じでよく見るとキラキラしている所がある。

- 石ころのように丸っこくならずに角ばった形になっている。

ざっくりとしか言えませんがそんな感じ。

あとは僕の写真や、Googleの画像検索で見比べながら探してみて下さい。

今回拾ったチャートはこの二つ。

拡大して見てみてください。

こんなやつ見たことありません?

割る

なんとか拾う事が出来たとしても、このままでは火打ち石として使いにくいのでチャートを適当なサイズに割っていきます。

準備するものはタガネとハンマーです。

その他に手袋や安全メガネがあるとより安心して作業ができます。

タガネを石に当て、くれぐれも手を打たないように注意しながらタガネをハンマーで叩きます。

3cmぐらいの大きさで十分使えます

切り立った角が大事。

江戸時代の句で「角とれて 打つ人もなし 火打石」と読まれたぐらい火打ち石は角が大事です。

使ってみると分かりますが角のない部分を打っても火花は出ません。

使ってみる

準備するものはチャート、麻ひもをほぐした物、火打ち金、チャークロスです。

チャークロスは前回作った物を使いますのでこちらも合わせて読んでみて下さい。

手順

チャートの角の部分から1〜2mm程度あけたところにチャークロスを配置して一緒につまみます

火打ち金をチャート角めがけて打ちつけます。

ポイントは正面衝突ではなく、かすめる程度に!

石の角が削れて丸くなり、火花の出が悪くなったら少しずらして新しい角で再度同じ作業を続けましょう。

チャークロスに引火

麻紐でチャークロスを包んで息を吹きかけます。

着火!

まとめ

今回は火打ち石の中でもチャートについて紹介してみました。

探そうとすれば意外と簡単に見つけることができますが、意識しなければただの石ころにしか見えません。

チャートは何千年、何万年という時間をかけて放散虫が堆積した化石です。

化石を使って着火する何かこれだけでも不思議な気持ちになりませんか?

皆さんも是非近くの河原に出掛けてチャート探しを楽しんでみて下さい。

コメント